Настройки отображения

Параметры шрифта:

Выберите шрифт Arial Times New Roman

Интервал между символами (кернинг): Стандартный Средний Большой

Выбор цветовой схемы:

Информация

Безопасность детей - забота родителей!

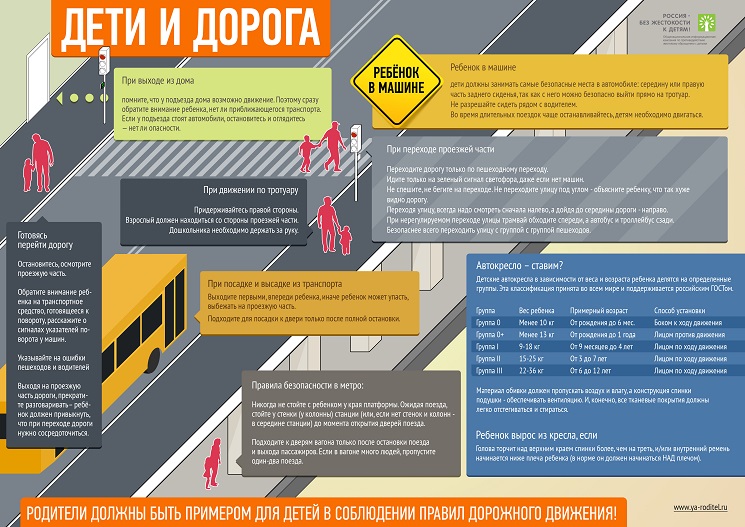

Памятка для родителей по профилактике детского дорожного травматизма скачать

Памятка - ответственность за правонарушения скачать

Памятка - правила движения скачать

Причины детского дорожно-транспортного травматизма скачать

Правила движения пешехода в темное время суток скачать

Уважаемые родители!

Нам с вами очень хотелось бы, чтобы у наших детей преобладали только положительные привычки. Но так в реальной жизни не бывает. Нужно помочь своим детям преодолевать плохие привычки. Для этого необходимо следовать определенным правилам:

1. Объясните своему ребенку, что положительные привычки - это капитал человека. Чем больше человек накопит положительных привычек, тем лучше он сможет устроить свою жизнь и жить на проценты с этого капитала.

2. Если вы хотите, чтобы у вашего ребенка появились положительные привычки, требуйте от него давать обязательства отказаться от старой привычки, идите с ним на пари, спорьте, вызывайте у него азарт отказаться от старого и дурного.

3. Заставляйте своего ребенка постоянно тренировать новую привычку, создавая для этого необходимые условия.

4. Провоцируйте своего ребенка к проявлению новой привычки, выражая на словах искусственное неверие в его силы.

5. Не напоминайте всякий раз своему ребенку о том, что он обладал и обладает дурными привычками.

6. Если хотите, чтобы дурные привычки ребенка были искоренены, вступайте с ним в гласное соревнование по их преодолению.

7. Учите своего ребенка бороться с порочной фразой: «Начинаю с понедельника новую жизнь».

8. Радуйтесь успехам своего ребенка в достижении цели.

9. Ненавязчиво демонстрируйте ему успехи других людей в борьбе с дурными привычками.

10. Помните! Взрослым бороться со своими пороками гораздо труднее!

Первоклассник на вопрос: «Зачем ты пришёл в школу?» - отвечает: «Я пришёл учиться». Дело взрослых вовлечь его в активную познавательную деятельность. Нередко родители жалуются, что очень часто ребёнок «приклеивается» к телевизору, играет в компьютерные игры, зависим от мобильного телефона, не доделывает домашнюю работу. Если мы хотим, чтобы наши дети были активны, мы должны знать мотивы деятельности. Чем больше мотивов удалось задействовать, тем ребёнок более активен.

Мотив самоутверждения - стремление утвердить себя в социуме (в классе, в семье). Как это происходит? Ребёнок учится. Получает оценки. Хорошие оценки радуют родителей. Если родители довольны, то и ребёнку комфортно, он чувствует себя нужным. Бывает, что не всегда получает хорошие отметки. Родитель не должен реагировать как учитель. Родитель должен поощрять усилие. Ты старался, но у тебя не всё ещё получилось. Обязательно получится. А если на самом деле ребёнок не старался, спешил, не вник в задание? Взрослый имеет право на гнев. Обязательно нужно помнить, что ругаем не человека, а результат его работы.

Иногда у детей возникает зависимость от оценки. Ребёнок приходит домой и жалуется: « Я так старался, но оценку мне не поставили». Родителям необходимо говорить о том, что на самом деле человек учится не для того, чтобы получать хорошие отметки, хотя это радует, а чтобы много знать и быть компетентным в изучаемом предмете.

Бывает так, что у детей с первых дней школы не всё получается: палочки не такие ровные, буквы вылезают за строчки, ребёнок плохо ориентируется в пространстве листа тетради, отвлекается, не успевает за темпом класса, плохо слышит учителя. Эти трудности связаны с недостаточно развитым вниманием, зрительно-моторной координацией и т. д. В таком случае необходима консультация психолога и соблюдение его рекомендаций.

Обязательно у этого ребёнка необходимо отслеживать и поощрять даже малое продвижение. Поддерживать и говорить о том, что сейчас ему трудно, но ребята увидят его старания и заметят его.

Эти дети могут показать себя на празднике в классе, (для них можно подобрать небольшую роль), изготовить поделку на выставку, стать участником спортивных соревнований.

Ещё один мотив - желание быть похожим на какого-либо человека. Бабушка, дедушка, мама, папа - окружение ребёнка, про которое он должен знать. В какой школе учился взрослый, где работает, чем увлечён. «Вы знаете, моя тётя окончила эту школу с золотой медалью, и я хочу быть похожей на неё», - говорит одна из первоклассниц.

Самый прочный мотив - это интерес к самому предмету. Детям нравится какой-то предмет, они испытывают неподдельное удовольствие. Например, один мальчик приготовил сообщение о пауках. Рассказал его в классе на уроке окружающего мира. Его сообщение вызвало интерес у одноклассников. На его лице улыбка радости, удовольствия. В этом случае взрослый может предложить ребёнку книги, журналы и энциклопедии. Интерес и успешность определяют не только формирование мотивационной сферы, но и самым непосредственным образом влияют на физиологическое здоровье детей.

Мотив, о котором не следует забывать - мотив долга и ответственности. Учиться бывает не всегда интересно. Необходимо напоминать ребёнку, что учёба - это его обязанность. И обязанности есть у всех людей.

Закон семьи 1. Каждый ребенок должен жить в атмосфере любви, искренности и доброты.

Атмосфера любви и сердечной привязанности, чуткости, заботливости членов семьи друг о друге оказывает сильнейшее влияние на детскую психику, даёт широкий простор для проявления чувств ребёнка, формирования и реализации его нравственных потребностей.

Американский психолог Джеймс Добсон отмечает: «Все мы очень нуждаемся в том, чтобы не только принадлежать к отдельной группе людей, занятых своими делами и проживающими в одном доме, но и чувствовать близость родных людей, дышать общей атмосферой семьи, которая осознаёт свою индивидуальность и неповторимость, свой особый характер, свои традиции».

При этом известный русский ученый-педагог П. Лесгафт утверждал, что слепая неразумная материнская любовь «забивая ребёнка хуже чем розги», делает человека безнравственным потребителем.

В воспитании ребенка необходимо исключить всякую ложь, даже самую «спасительную», как это порой кажется родителям. Если ребёнку нельзя сообщить что-то, то следует честно и прямо отказать ему в ответе или провести определённую границу в осведомлении, чем выдумывать вздор, а потом быть разоблачённым детской проницательностью. Не следует также говорить: «Это тебе рано знать», «Это ты все равно не поймёшь». Такие ответы только раздражают ребёнка, вызывая неоправданное любопытство и самолюбие. Лучше отвечать так: «Я не имею право сказать тебе это; каждый человек обязан хранить известные секреты, а допытываться о чужих секретах неделикатно и нескромно». Этим не нарушается прямота и искренность и преподаётся урок долга, дисциплины и порядочности.

Закон семьи 2. Ребенок должен иметь право на разъяснение и рассуждение.

Говоря о воздействии словом, В. А. Сухомлинский отмечал, что слово должно применяться именно к конкретному человеку, должно быть содержательным, иметь глубинный смысл и эмоциональную окраску.

Во-первых, чтобы слово воспитывало, оно должно оставлять след в мыслях и душе воспитанника, а для этого надо учить вникать в смысл слов. Только тогда мы можем рассчитывать на эмоциональное воздействие.

Родители должны своевременно перейти от конкретных фактов, событий, явлений к раскрытию обобщенных истин, принципов поведения. Подростки любят рассуждать, но родители часто пресекают рассуждения, подчёркивая их незрелость. Но именно в ходе этих рассуждений подростки постигают суть нравственных понятий.

Как правильно говорить с ребёнком? Все дело в том, что необходимо знать ребенку, а также необходимо думать, что сказать и как сказать.

Во-первых, не надо говорить ребёнку или подростку то, что он очень хорошо знает и без нас.

Во-вторых, надо задумываться над тоном, манерой нашего разговора, чтобы избежать «отчитываний» и «скучных проповедей». Именно семья в самую первую очередь учит культуре коммуникативного общения. Громкие нравоучения, разборы поступков в присутствии знакомых и незнакомых людей вызывают глухое устойчивое раздражение и нежелание хоть что-нибудь изменить в своей жизни в лучшую сторону.

В-третьих, необходимо определить, какого практического результата мы хотим добиться в ходе беседы.

И содержание, и тон, и место, и время разговора — всё важно. Словом мы убеждаем, но убеждение не может существовать без его реализации. Мастерство воспитателя, учителя, отца и матери заключается в том, чтобы разговор с ребёнком вызвал у последнего отзвук собственных мыслей, переживаний и побудил его к активной деятельности по воспитанию самого себя.

«Богатство духовной жизни начинается там, где благородная мысль и моральное чувство, сливаясь воедино, живут в высоконравственном поступке», - писал В. А. Сухомлинский.

Детей разного возраста нужно убеждать по-разному. Младшие школьники требуют убедительных примеров из жизни, из книг. Подростка убеждает глубокая вера в слово взрослых. С ребятами старшего школьного возраста В.А. Сухомлинский советует размышлять вслух, делиться с ними сомнениями, обращаться за советом. Такая непринужденность утверждает доверие, чистосердечность, искренность, сближает взрослого и ребёнка, открывает путь в его духовный мир.

Большой ошибкой в семейном воспитании являются упреки. Одни упрекают ребенка в том, что он уже большой, но плохо учится, другие ставят в упрек и возраст, и физическую силу. Правильно поступают родители, которые вызывают у детей чувство гордости их взрослостью, подбадривают свое дитя, вселяют веру в будущий успех.

В чём же вред упреков в воспитании детей? Основное зло в том, что такие упреки вызывают неверие в себя, которое расслабляет волю и парализует душу, мешая принимать самостоятельные решения в преодолении трудностей.

Закон семьи 3. Исключение из правил организации жизни в семье безнравственных приемов наказания ребенка.

Крайней мерой воздействия В.А. Сухомлинский считает наказание. Наказание имеет воспитательную силу в том случае, когда оно убеждает, заставляет задуматься над собственным поведением, над отношением к людям. Но наказание не должно оскорблять достоинство человека, выражать неверие в него.

Закон семьи 4. Закон понимания ребенком слов «можно», «надо», «нельзя».

Очень важным методом в воспитании В. А. Сухомлинский считал запрещение. Оно предупреждает многие недостатки в поведении, учит детей разумно относиться к своим желаниям. Желаний у детей и подростков очень много, но их все невозможно и не нужно удовлетворять. «Если старшие стремятся удовлетворять любое желание ребёнка, вырастает капризное существо, раб прихотей и тиран ближних. Воспитание желаний — тончайшая филигранная работа «садовода» -воспитателя, мудрого и решительного, чуткого и безжалостного».

С детства надо учить человека управлять своими желаниями, правильно относиться к понятиям «можно», «надо», «нельзя». Таким образом, потворство родителей действует очень вредно.

В. А. Сухомлинский говорит в своих книгах: «... искусство повеления и запрета ... даётся нелегко. Но в здоровых и счастливых семьях оно цветёт всегда».

Закон семьи 5. Традиции и обычаи семьи должны быть окрашены положительными эмоциями и чувствами.

Сегодня мы отмечаем важность воспитания чувств ребенка. Этим необходимо заниматься и в семье, и в школе. Это значит и словом, и поступками вызывать переживания, пробуждать чувства, умышленно создавая соответствующую ситуацию или используя естественную обстановку.

Суть эмоциональной ситуации как средства воспитания состоит в том, что в связи с каким-либо событием, поступком человек ощущает тончайшие переживания другого и отвечает на них своими собственными переживаниями. Чувства не навязываются, а пробуждаются. Пробудить эти чувства можно лишь искренними переживаниями.

Закон семьи 6. Родители должны демонстрировать своим детям собственную работоспособность и блага, связанные с нею.

Ребенок должен видеть, что все члены семьи заняты созидательным трудом, что праздность в доме не свойственна членам семьи, что труд — это не наказание, а возможность сделать свою жизнь лучше. Постоянно наблюдая за работой взрослых, ребёнок начинает имитировать это в игре, а затем и сам включается в процесс труда как помощник и, наконец, как самостоятельный исполнитель.

Закон семьи 7. Родители должны демонстрировать красоту своих отношений.